2024-10-25 08:47:50

庆祝兵团成立70周年——听着诗歌看兵团丨天山脚下起绿风

王艳

在西北边陲,有一座被诗意浸润的城市——石河子市,它以“中国诗歌之城”的美誉享誉全国,成为无数诗人与诗歌爱好者心中的圣地。这个秋天,在这座“诗歌之城”,一场盛大的诗歌盛宴——“绿风诗会”如约而至,将石河子的诗意氛围推向了高潮。

一

石河子是名副其实的“诗歌之城”。

鸟瞰八师石河子市(资料图片)。据兵团日报资料库

作为“共和国军垦第一城”,这座由军垦战士的汗水和智慧浇灌而成的城市,自诞生之日起便与诗歌结下了不解之缘。

“生在井冈山,长在南泥湾,转战数万里,屯垦在天山”。以开荒南泥湾的三五九旅为主体的英雄部队,就是高唱着王震将军所写的这首诗歌,进驻天山南北,拉开兵团屯垦戍边序幕。

张仲瀚将军也曾写下:“雄狮十万到天山,且守边关且屯田。塞上江南一样好,何须争入玉门关”的诗篇。

在看到开发莫索湾的火热场景时,陶峙岳将军赋诗:“红旗插遍莫索湾,大地茫茫一手翻。唤起千年沉睡梦,永葆青春在人间。”

1965年,陈毅到崛起于戈壁滩的年轻城市石河子考察时,慷然赋诗:“戈壁惊开新世界,天山常涌大波涛。”

这些,都为石河子烙下了革命浪漫主义的诗魂。

之后,石河子又聚集了艾青、杨牧、杨树、石河等一大批在全国产生广泛影响的诗人,这里成为大批文人墨客的心灵牧场,也成为诗歌的摇篮。

以《大堰河,我的保姆》等诗作蜚声海内外的中国诗坛泰斗艾青,在石河子工作生活16年之久,创作了一系列反映军垦生活的文学作品,培养了一批文学新人,奠定了石河子“诗歌之城”的文化底蕴。

艾青满怀对石河子的深厚情感,为石河子写下《年轻的城》:

“我到过许多地方,数这个城市最年轻,它是这样漂亮,令人一见倾心,不是瀚海蜃楼,不是蓬莱仙境,它的一草一木,都由血汗凝成……”

著名诗人杨牧把人生最宝贵的25年都献给了兵团事业,他在石河子写下了蜚声海内外的《我是青年》:

“我是鹰,云中有志。我是马,背上有鞍。我有骨,骨中有钙。我有汗,汗中有盐!”彰显了兵团人的志向、担当和风骨。

他们,用自己的笔触书写着这座城市的变迁与发展,用诗歌的语言诉说着对这片土地的热爱与敬仰。这些作品如同一颗颗璀璨的明珠,镶嵌在石河子的文化长河中,闪耀着永恒的光芒。

诗歌的浪潮在他们的影响下,吹起了烈风,并开启了一个属于石河子“诗城”的时代。

1983年9月,首届“绿风诗会”在石河子举办,辛笛、公刘、昌耀、王洛宾等200余位国内著名诗人、作家参会,成为新中国成立以来最大的一次诗歌盛会。

1984年1月,全国三大诗刊之一的《绿风》诗刊在石河子创刊,成为新时期以来国内最早创刊的诗歌刊物,也是中国西部有史以来的第一家诗刊。著名诗人艾青为《绿风》诗刊题词“绿风创新风”;臧克家为《绿风》诗刊题词“绿风起西北,诗韵入万家”。

《绿风》诗刊一度成为风靡中国诗坛的“西部诗”大本营,把“新边塞诗”推向一个个高潮,在中国诗坛产生广泛影响。活跃于当代中国诗坛的诗人,几乎都在《绿风》诗刊发表过作品。大批青年诗人由此起步,走向诗坛,也为石河子汇聚了诗歌的力量。

在一位位诗人的影响下,在《绿风》诗刊的加持下,石河子成为诗歌的沃土。2017年9月,石河子被中国诗歌学会授予“中国诗歌之城”称号,是西北五省首个获此殊荣的城市。

二

40年后的今天,诗歌的绿风再次吹过石河子的上空。

9月8日,2024绿风诗歌晚会暨“中国诗歌之城”八师石河子市第二届诵读大赛颁奖晚会在石河子明珠剧场举行。著名诗人杨牧(左二)为获奖单位颁奖。王艳 摄

自1983年首届“绿风诗会”成功举办以来,这一诗歌盛会便成为石河子乃至全国诗歌界的一件盛事。来自五湖四海的诗人与诗歌爱好者们汇聚一堂,共襄诗歌盛宴,让这座“诗歌之城”更加熠熠生辉。

今年,第一届“绿风诗会”的组织者杨牧,同著名诗人杨克、舒婷等一批活跃在当代中国诗坛的标志性人物,与来自全国各地的诗人、评论家代表、诗歌爱好者们齐聚石河子,参加第四届“绿风诗会”。

“‘绿风诗会’是一场诗歌的盛事,全国著名的诗人、评论家、学者都相聚于此,可以加大我们诗歌刊物之间的交流、诗人之间的交流,对新诗的发展有很大的促进作用。”《绿风》诗刊主编、石河子作协主席徐丽萍说。

诗会期间,与会人员以诗会友,交流切磋的同时,一同回顾兵团屯垦戍边历史,近距离感受兵团精神赋予诗歌的无限源泉。

杨牧曾说:“我不管走到哪儿,都甭想脱掉兵团这个血肉之皮。”

时隔六年,杨牧再次回到石河子,他说:“石河子永远是我魂牵梦绕的地方,这一辈子,大概在我心目中再没有任何地方可以取代她了。这里的每一片树叶都流淌着诗歌的脉搏,这个地方的每一个人的血脉都在为开拓而跳动。我是她的子民,永远都是石河子的子民。”

字字句句都诉说着对这片土地的深情厚谊。

不仅是杨牧,在短短三天的会期里,与会的诗人、评论家代表、诗歌爱好者们在走进石河子后,都给予石河子高度的赞扬。

“石河子是我在新疆走过的一些城市里最有文化、文学氛围的城市,所以,我期待石河子本土的这些诗人、作家能够书写身边的生活,能够好好地书写石河子。我们也会带很多疆外的作家来,在石河子走走看看,共同书写石河子的文学篇章。”作为从新疆走出去的作家,中国作协党组成员、副主席、书记处书记邱华栋如是说。

《诗刊》副主编霍俊明表示,兵团诗人以其独特的视角和深厚的情感,将屯垦戍边的艰苦岁月和兵团人的精神风貌生动地展现在读者面前。他们的诗歌不仅记录了兵团历史的变迁,更深刻反映了兵团人在恶劣自然环境下不屈不挠、无私奉献的精神风貌。这种精神不仅是兵团人的宝贵财富,也是我们民族精神的重要组成部分。兵团诗人的军垦新诗应当进一步挖掘和深化主题,不仅仅局限于历史的记录和精神的颂扬,还可以探讨兵团人在新时代背景下的新思考、新情感和新追求。

青年诗人、北京电影学院副教授李啸洋在石河子采风后深受震撼:“在这里我看到了兵团人创业的艰辛,能在这样的艰苦条件下建设出一座座美丽的城市,太不容易。这里的一切,都将是一笔宝贵的精神财富,是我将来创作素材的来源。”

“新疆的当代史,石河子的当代史,是一部让人热血沸腾的历史,其间有很多的素材和元素给诗人们的创作提供了条件,也很激发我自己创作的动力。”青海省作家协会副主席、《青海湖》文学月刊主编郭建强说道。

70年来,经过一代代兵团人的建设,石河子市从昔日荒无人烟的戈壁荒滩,到今日的推窗见绿、移步进园,变身为一座生态之城、公园之城、田园之城。石河子的“绿”也被诗人们纷纷点赞。

中国诗歌学会会长杨克说:“石河子的绿色非常丰富,这里的环境非常有诗意。”

四川省作家协会副主席、《星星》诗刊主编龚学敏说:“绿色就诗歌而言,不仅仅是大自然的一种颜色,还有一种精神的含义。当年兵团军垦战士脱下军装、拿起生产建设的工具,在他们的精神里、心灵里,绿色的军装永远都在,它是青春、是理想、是奋斗。”

如今,石河子与“绿风诗会”的关系,就像一首优美的交响曲中的两个声部,它们相互呼应、相互配合,共同演绎出一曲动人的诗意乐章。

石河子为“绿风诗会”提供了丰富的文化底蕴和浓厚的诗歌氛围,使得这一诗歌盛会得以在这片土地上生根发芽、茁壮成长;而“绿风诗会”则通过自己的影响力与号召力,进一步弘扬与传承了兵团精神及石河子的诗意文化。

三

在八师石河子市第二届诵读大赛上,《致敬!披荆斩棘的军垦爷爷》拔得头筹。图为比赛现场。王艳 摄

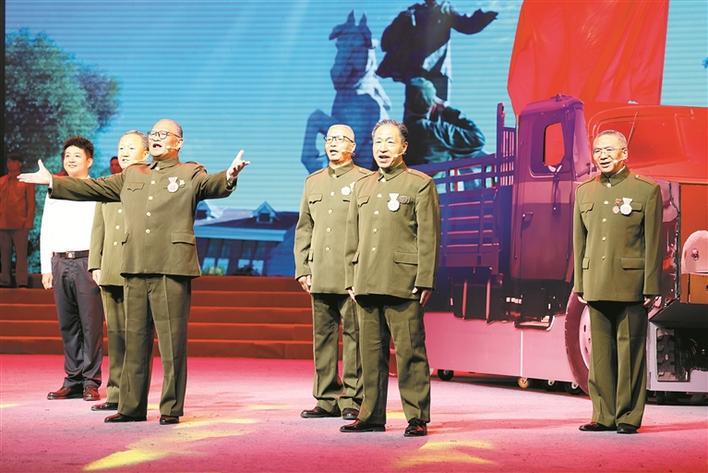

9月8日晚,2024绿风诗歌晚会暨“中国诗歌之城”八师石河子市第二届诵读大赛颁奖晚会在石河子明珠剧场举行。来自全国各地的诗人、评论家以及八师石河子市诗歌爱好者1200余人齐聚一堂,共同见证戈壁明珠的璀璨时刻。

石河子的诗意是刻在骨子里的。

走进石河子,你仿佛步入了一个诗歌的世界。

这里有全国唯一以艾青本人命名的诗歌馆——艾青诗歌馆。馆内展出了艾青的生平及主要著作,让艾青的丰碑永远矗立在石河子人民心中。

在明珠河畔,有一条长达数公里的“诗林”,几代军垦人屯垦戍边的诗文,被集中展示在林道边100多个灯箱上。市民们茶余饭后在明珠河畔听潺潺流水,闻鸟语花香,赏军垦诗章,好不惬意。

在公园广场,时常能听到市民们朗诵诗歌的声音。无论是白发苍苍的老者,还是稚气未脱的孩子,都能随口吟诵几句优美的诗句。

在这里,诗歌不再是高高在上的艺术品,而是融入了市民的日常生活,写诗、诵诗、对诗悄然成为一种时尚。

如今在石河子,已形成个人参与、社团组织、政府推动的诗歌创作态势,每年在全国重要文学刊物发表诗歌1000首左右,近5年共出版诗集40余部。

“红旗猎猎征途漫漫,军号声声催人向前,70多年前的石河子,因为我们爷爷的到来换了人间……”

由八师石河子市机关干部创作的诗歌《致敬!披荆斩棘的军垦爷爷》,凭借对兵团历史的深情回望和兵团精神的精彩诠释,近日一举拔得八师石河子市第二届诵读大赛头筹。

该作品的演绎者,兵团第二代、今年61岁的郝泽民这样说道:“作为出生在地窝子里的兵二代,我们看着父辈披荆斩棘建设家园,也看着他们日渐变老、慢慢离开……我们一定要把父辈的故事朗诵好,这是责任、更是使命。”

诵诗,让无形的诗歌有了有形的依托。为了进一步做好诵读工作,石河子相继成立了石河子播音主持诵读协会、石河子诗歌朗诵艺术协会,并在各个社区街道和老年大学成立了朗诵分会,建起了诗歌屋,会员迅速扩展到上万人。

石河子精心实施“诵读工程”,全力打造“诗歌之城”这一文化地标和精神标识,先后举办“诵读工程”启动仪式暨迎春诗会、“永远的思念”清明诗歌朗诵会、“五四”青春诗会、“永远跟党走·奋进新时代”端午诗会、2024年“中国诗歌之城”八师石河子市第二届诵读大赛等系列诵读活动260余场,累计参与10万人次,在师市范围内形成“周有活动、月有展示、季有演出、年有大赛”的诵读氛围。

“我们将以‘诵读工程’为抓手,把八师石河子市建设成为传播先进文化、弘扬中华优秀传统文化的高地和中国诗歌圣地,并与周边的玛纳斯县、沙湾市联合举办诵读活动,持续提升军垦文化的影响力、辐射力、引领力,形成各民族同呼吸、共命运、心连心的强大精神纽带,有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。”八师石河子市党委宣传部常务副部长朱卫星表示。

文脉弦歌不辍,文明生生不息。

在剧场、在广场,在社区、在企业,各族职工群众登舞台、唱主角,在饱含深情的声声诵读中抒发家国情怀,传承兵团精神,凝聚起感恩奋进的澎湃力量。