2025-03-10 08:05:43

昆仑山下的平凡英雄

编者按

在昆仑山的巍峨怀抱中,三师叶城二牧场、托云牧场和十四师二二五团、一牧场等农牧团场职工群众坚守着广袤而神圣的土地,用热血和信念铸就着精神家园。这里,风沙漫卷,岁月悠长;这里,有无数平凡而伟大的身影,默默耕耘,无私奉献。他们,是昆仑山下最耀眼的星辰,是兵团精神最生动的注脚。

今天,我们怀着崇敬与感动,为您呈现3位来自昆仑山下农牧团场的优秀人物。他们或许没有惊天动地的壮举,却在平凡的岗位上,用坚守诠释忠诚,用奉献书写担当。他们是高原上的胡杨树,根深叶茂,坚韧不拔;他们是昆仑山的守护者,用青春和汗水,为这片土地注入无尽的生机与希望。

买赛地・吐送:从贫困户到“老人之家”的筑梦人

兵团日报全媒体记者阿热依·热依哈巴提

在十四师二二五团一连的“老人之家”,买赛地・吐送(左一)和志愿者们一起为老人庆祝重阳节(摄于2024年10月11日)。兵团日报全媒体记者 阿热依·热依哈巴提 摄

十四师二二五团位于昆仑山北麓,塔克拉玛干沙漠南缘,这里地势偏远,自然环境艰苦。但正是这片土地,孕育了像买赛地·吐送这样坚韧不拔、心怀大爱的兵团人。

“团结起来就没有困难”这句朴实的话语,是二二五团一连群众买赛地·吐送的口头禅。

买赛地·吐送今年61岁,身形瘦小却透着干练,岁月在他脸上留下了深深的痕迹,眼角的褶皱因常挂的笑容而愈发明显,看上去比实际年龄大了些许。

堪称孝老爱亲模范的买赛地·吐送在十四师昆玉市大名鼎鼎,他建立的“老人之家”同样远近闻名。

当记者问起开办“老人之家”的初衷,买赛地·吐送告诉记者:“其实我自己的生活条件也是在连队和街坊邻居的帮助下越来越好的,我现在只不过是将这份爱心传递下去。”

时间回到2017年,这一年,买赛地·吐送家被认定为建档立卡贫困户,家里唯一的收入来源是3亩核桃树,日子过得紧巴巴。

然而,买赛地·吐送没有向命运低头。在国家政策的扶持下,他积极申请扶贫专项资金,对自家的房子、院子、羊圈等进行改造,发展庭院经济。同时,作为连队的生态护林员,他每月增收1500元。此外,一连“两委”结合买赛地·吐送家的实际情况,送去了200只“扶贫鸡”,帮助他家发展养殖业。

买赛地·吐送非常珍惜这次机会,他悉心照料这些鸡苗,最终获得了可观的收益。尝到甜头的他,又申请了扶贫贴息贷款,扩大了养殖规模。2018年,他家成功脱贫,他也成了连队里的致富能手。

脱贫后,买赛地·吐送第一件事就是办起了连队里的第一家日间照料中心“老人之家”。

“连队里一些老人有的行动不便,有的孤寡独居,还有的子女在外难以照顾,我看到他们就非常心疼,想着自己富起来了,能不能把老人们集中起来,中午管一顿饭。”买赛地·吐送回忆道。

买赛地·吐送的想法很快得到了连队的支持,2018年11月,“老人之家”正式办了起来。此后,买赛地·吐送和家人一起,每天义务照顾村里的孤寡老人。他们为老人做饭、洗衣、聊天解闷,让老人们感受到了家的温暖。

随着“老人之家”的名声越来越响,每天都有数十位老人来到这里,享受买赛地·吐送一家人的关爱和照顾。后来,考虑到部分老人住得远且行动不便,他又改装房子,设置住宿区,让老人们直接住到家里。

事无巨细地免费照顾老人,说起来容易,做起来难。如今,近8年时间过去,其中的艰难买赛地·吐送一家最清楚。

“我们都很支持父亲开‘老人之家’,想着和父亲一起帮助他人,但随着人数增加,就比较辛苦,好在我们一家人一起使劲儿,连队也提供了很多支持。”买赛地·吐送的小女儿图尼沙汗·买赛地向记者介绍说,“虽然很累,但是看到老人们越来越爱笑了,就觉得一切都值得了。”

少时20人,多时60余人。这么多人吃饭,家里的粮食很快吃完,困难时,买赛地·吐送卖了牛又卖了羊。后来,二二五团和一连知道情况后,经常给“老人之家”送粮食,又安排志愿者来帮忙照顾老人。

现在,在连队的统一规划下,买赛地·吐送在自家院子后面建起了羊圈和牛棚,养了50只羊、5头牛和几百只鸡,并在院子里种上各种蔬菜,年收入近10万元。

在“老人之家”吃饭的吾布力喀斯木·麦麦提敏老人告诉记者:“我来买赛地·吐送家吃饭已经6年了,这里热闹,饭也好吃,这么多年他就像亲人一样照顾我们,我们都很感激。”

如今,“老人之家”已经成为连队里各族老人共度晚年的幸福之家。在“老人之家”吃饭的60多人中,年龄最大的92岁,最小的是一名35岁的残疾人。虽然这些老人年龄大了,有的腿脚不便。但他们还是会力所能及地帮着做些事。

买赛地·吐送家的大院,就像一个快乐之源,让这些老人享受到暮年的快乐和祥和。

积善之家必有余庆。如今,买赛地·吐送身体健康,他办的“老人之家”同样受到十四师昆玉市、二二五团和社会各界爱心人士的支持和关注。他本人荣获“全国脱贫攻坚奋进奖”,入选“兵团好人榜”。

“老人们快乐,我也快乐。我会一直坚持下去,好好照顾他们。我的孩子们也说,等我老了,他们会像我一样继续照顾老人们。”买赛地·吐送说。

古再丽努尔·阿布拉:雪山里的牧区,只有脚步能抵达

兵团日报全媒体记者朱丹丹

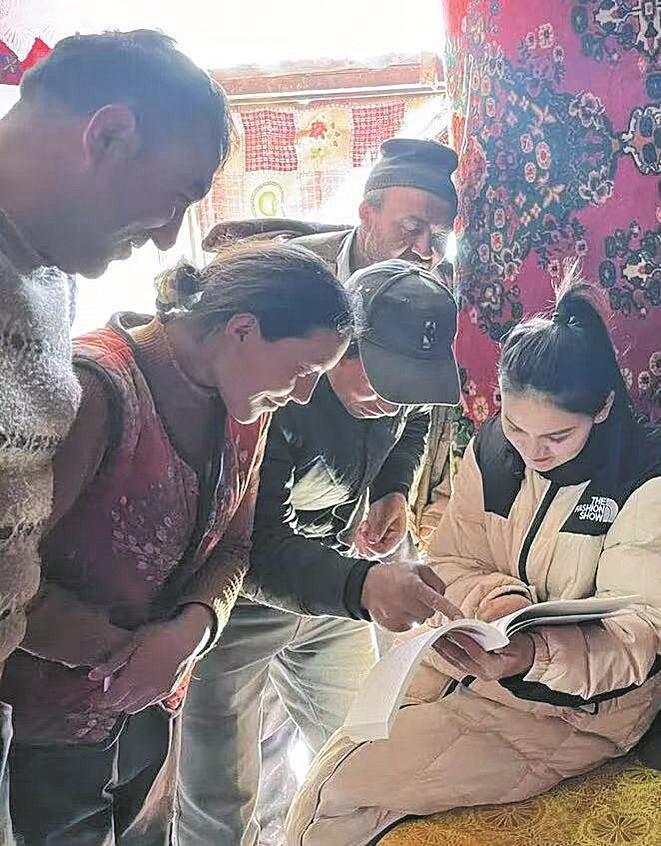

古再丽努尔·阿布拉(右一)向三师叶城二牧场三连的牧工群众宣讲党的政策(资料图片)。 古再丽努尔·阿布拉 提供

当第一缕晨光刺破昆仑山巅的雪幕,凛冽的寒风中,班长古再丽努尔·阿布拉紧了迷彩服领口。远处,海拔5000米的冰达坂正飘荡着乳白色雾霭。她将巡诊箱往肩头提了提,带领三师叶城二牧场三连“昆仑女子民兵班”踏上了巡护之路。

“达坂西侧有暗冰,注意间距。”古再丽努尔·阿布拉扬起被高原紫外线灼成赭红色的面庞,声音清亮。队伍沿着山路蜿蜒而上,一行脚印延伸向远方,仿佛在诉说着她们坚定的信念和无畏的勇气。

此刻,古再丽努尔·阿布拉的心中满是期待。下周,副班长古再丽·艾依迪尔的产假就结束了。一想到很快就能与并肩作战的好姐妹重逢,古再丽努尔·阿布拉的眼神里便闪烁着温暖的光芒。

古再丽努尔·阿布拉与古再丽·艾依迪尔,这两位青春正好的“95后”姑娘,虽没有血缘关系,感情却胜似亲姐妹。她们一同在昆仑山脚下的牧场长大,又一起从石河子大学护理学专业毕业,毅然选择回到这片生养她们的土地工作,成了牧工们口中的“昆仑姐妹花”,也成了这片广袤土地上最美的守护者。

正午时分,太阳高悬在天空。“昆仑女子民兵班”的成员们终于抵达了位于海拔3600米处的阿依提拉・斯迪克老人家中。88岁的老人早早守候在房前,布满皱纹的脸上绽放出灿烂的笑容:“丫头们,辛苦你们了!”

进屋后,古再丽努尔·阿布拉开始为老人测量血压,看到收缩压偏高,她嘱咐道:“奶奶,降压药一定要按时吃,肉汤也要少喝些,不然血压又该高了。”说着,她打开老人的橱柜,熟练地将降压药放进去。

这样温馨的场景,每月都会在这片牧区重复上演。2019年9月成立以来,“昆仑女子民兵班”累计巡诊400余次,她们用脚步丈量着这片土地,为牧工们建立了一份份详细的健康档案。在她们的不懈努力下,牧区常见病的发病率大幅降低。那小小的药箱,早已成了牧工们心中最温暖的“流动医护站”。

暮色渐渐笼罩大地,队伍来到冰河畔进行短暂的休整。古再丽努尔·阿布拉从巡诊箱的夹层中小心翼翼地取出一个略显陈旧的铁盒,轻轻打开,里面整齐地码放着五颜六色的药片。“这是抗高原反应的,这是止疼的,这是治疗感冒的……”她如数家珍地向记者介绍着每一种药品。

此时,另一位成员掏出早已写得密密麻麻的笔记本,上面详细记录着待办事项:持续宣讲党的二十届三中全会精神、协助米日孜·米尼亚孜家转场、补充哨所药品……这些看似琐碎的事务,却承载着她们对这片土地深沉的热爱与坚守。

下山路上,夕阳为雪峰镀上一层金边。古再丽努尔·阿布拉驻足回望,远处,太阳能光伏板在牧工营地闪着微光,如同撒落雪原的星子,给这片寒冷而广袤的土地带来一丝温暖与希望。那点点微光,就像她们的坚守与付出,虽然微小,却照亮了这片土地的每一个角落。

路上,古再丽努尔·阿布拉接到了古再丽・艾依迪尔的视频电话。屏幕里,古再丽·艾依迪尔正抱着婴儿,轻声哼唱着摇篮曲:“雪莲花开在云朵上,姑娘的眼睛亮过星星……”两个声音在昆仑之巅交织,谱出一段温暖动人的旋律。

当队伍回到连队,每个人都疲惫不堪,但无人抱怨。因为她们深知,雪山里的牧区,只有脚步能抵达;牧工的笑容,只有面对面才能看见。这份执着与坚守,让她们在艰苦环境中从未有过退缩,成了这片土地上最坚强的守护者。

近年来,“昆仑女子民兵班”成员们积极创新,推出了“星空夜校”等宣教模式,让党的声音如同温暖的春风,传遍了每一个放牧点;协助建设的“阳光棚圈”,更是极大地改善了牧区的养殖条件,使越冬幼畜的存活率大幅提升。

在这片昆仑雪山之巅,古再丽努尔·阿布拉等“昆仑女子民兵班”的成员们,用青春和汗水书写着属于自己的壮丽篇章。她们如同傲雪绽放的雪莲花,在艰苦的环境中顽强生长,用坚定的信念和无私的奉献,守护着这片土地,守护着这里的牧工群众。

黄伟:高原牧点的温暖守护者

兵团日报全媒体记者阿热依·热依哈巴提

3月3日,黄伟(右二)带领三师托云牧场二连“两委”成员在牧点走访。 黄伟 提供

初春的帕米尔高原,白雪皑皑。三师托云牧场二连的山间积雪已达40厘米。3月3日,雪势渐猛,二连党支部书记、连管会指导员黄伟迅速带领连队“两委”成员,顶风冒雪深入牧点走访,确保牧工群众生产安全。

“这次降雪时间长、积雪厚,又正值牛羊产仔的关键时期,不去看看不放心。”黄伟语气坚定。

二连党支部此次走访了9个牧点,共看望17户33名牧工群众。许多牧点位于深山,车辆无法通行,黄伟和其他连队“两委”成员只能徒步前行。对于黄伟来说,这样的徒步走访早已是家常便饭。“还好习惯了,全当锻炼了。”他笑着调侃道。

托云牧场成立于1951年,地处昆仑山北麓,西北与吉尔吉斯斯坦接壤,是兵团唯一的柯尔克孜族聚居团场。这里海拔高、环境恶劣、生活单调,常人难以忍受这里的寂寞。然而,正是这片土地,见证了黄伟从一名“90后”大学毕业生成长为一名扎根边疆的基层干部。

2016年夏天,托云牧场以人才引进方式招来了11名大学毕业生,黄伟便是其中一位。报到当天,从小在库尔勒市长大的黄伟,面对牧场的荒凉景象,心里打起了“退堂鼓”。几栋孤零零的房子,寥寥无几的人影,加上语言不通,他一度想离开。然而,时任托云牧场场长的沙吾提·布洛提的一番话打动了他:“今后你们不管有什么困难,随时可以来找我。只要牧场能解决的,就一定解决。”黄伟最终决定留下来。

不久后,黄伟被安排到联防队锻炼。一次深夜,山洪突袭场部,黄伟和队员们彻夜奋战,筑起沙袋墙,成功阻止了洪水涌入场部。

这次抗洪抢险的经历,让黄伟深刻感受到了柯尔克孜族牧工群众的纯朴善良,也对这片土地产生了深厚的感情。

2017年春天,托云牧场遭遇了一场30年不遇的雪灾。黄伟和同事们深入牧点,挨家挨户排查灾情,第一时间将生活物资送到牧工群众手中。

大雪封山,山路难行,黄伟和同事们只能骑马甚至徒步前行。牧点分散,黄伟一天最多只能排查5户牧工家庭。每当牧工看到黄伟,绝望的眼神中顿时燃起希望:“牧场党委派干部来了,牛羊有救了!”通过这场抗灾行动,黄伟感到身上有沉甸甸的责任。为了服务牧工群众,他决定在这片土地上扎根。

2019年8月,黄伟主动申请到托云牧场三连担任连管会副连长。次年春天,他发现值勤房缺煤,立即申请派车从三连连部的煤炭供应点运煤到值勤房。他跟车拉运煤炭。途中,运煤车突然打滑,车头悬在悬崖上方,命悬一线。黄伟和司机历经一夜惊险,终于将运煤车救回。这次生死考验,让黄伟赢得了组织和群众的信任。2022年,他被推选为托云牧场二连党支部书记。

二连地处大山深处,平均海拔3150米,距离场部90公里,自然环境恶劣。这里沙石地居多,水肥难以保持,植被稀少,牛羊饲料一半需从外地购买。

黄伟带领连队“两委”成员,从50公里外取土,采用挖坑填土的方式,种下了2万棵杨树和1500棵榆树。次年,杨树成活1.8万棵,榆树成活1499棵。这一实干举动,让牧工群众十分欣喜,也激发了他们的干劲。

2022年,三师图木舒克市出台高质量发展畜牧业的相关政策,鼓励牧工集中建牛棚、羊圈。黄伟了解到部分牧工资金困难,便主动联系银行,贷款500余万元用于购买牛羊和饲料,并说服承建商垫资建圈舍。新圈舍当年建成,牲畜实现冬季圈养育肥,避免了狼群袭击。如今,二连的养殖规模从黄伟到任时的7300多头(只)发展到11148头(只),牧工群众的收入也显著提高。

“2024年,我们连队人均收入4万元,比我刚来时翻了一番。”黄伟骄傲地说。

“胡杨树之所以能经受住风沙的考验,是因为它的根深深扎在泥土里。”黄伟说。他是这样说的,也是这样做的。他就像一棵胡杨树,将根深深扎在昆仑山下,守护着祖国的边疆,也守护着牧工群众的幸福生活。